Dipi76

New member

“Sjahadan antara boedak-boedaknya Toean Van Der Ploegh, ada djoega satoe orang prampoean moeda, Rossina namanja jang teramat tjantik dan manis parasnja, dan dalem antero bilangan Betawi tiada ada lagi seorang prampoean jang boleh disamaken padanya. Maskipoen Rossina asal toeroenannja orang Bali, koelitnya tiada hitem, malahan poetih koening sebagai koelit langsep. Oemoernja moeda sekali, belon anem belas taoen.

Apabila Njonja Van der Ploegh pergi melantjong atau pergi di gredja, Rossina selamanja di adjak boeat bawa tempat siri. Dimana tempat ia liwat, senantiasa Rossina dipandeng dan dipoedji orang kerna eloknya. Pakeannya tiada sebrapa bagoes, sedang sadja, jaitoe badjoe koeroeng poetih pendek sampai diwates pinggang dan kain batik, aken tetapi pinggangnja jang langsing ada teriket dengan pending mas, taboer berliant.

Ramboetnja, jang item moeloes dan pandjang sampe dimata kaki, selamanja dikondei sadja di betoelan leher. Ramboet ini biasanja digaboeng dan terhias dengan brapa toesoek kondei mas bermata berliant. Semoea barang mas inten ini soedah tentoe boekan poenjanja si Rossina, tetapi ada punjanja Njonja Van der Ploegh jang soeka sekali riaskan boedak-boedaknja soepaja njata pada orang banjak bebrapa besar kekajaanja….”

KISAH di atas adalah tulisan H.F.R. Kommer, dalam bukunya berjudul Rossinna, swatoe tjerita jang amat bagoes dan betoel soeda kedjadian di Betawi,” terbit tahun 1910. Rossinna adalah satu dari sekian banyak roman klasik yang mengisahkan percintaan dendam, dan perbudakan pada zaman kolonial Belanda. Secara umum dapat dilihat kehidupan masyarakat waktu itu, gambaran kelompok yang berkuasa dan yang tertindas.

Dalam kisah yang ditulis Kommer, Rossinna karena sang nyonya cemburu akan kecantikannya dan takut suaminya jatuh cinta – tanpa kesalahan yang berarti telah dihukum bakar hidup-hidup sampai menemukan ajalnya.

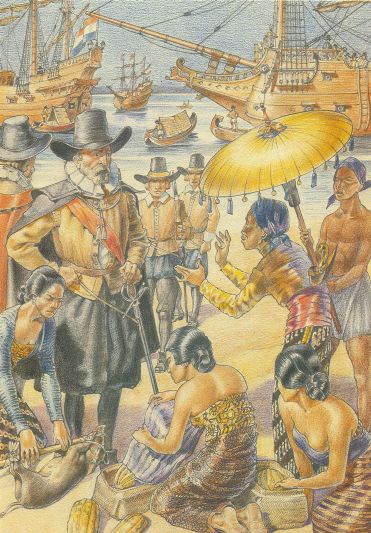

Perbudakan di zaman kolonial Belanda berkembang sejak Jan Pieterszoon Coen berhasil merebut benteng Jayakarta pada tahun 1619. Ketika Kompeni bertambah jaya, pemilikan budak mencapai puncaknya antara lain karena sistem perdagangan budak terorganisasikan dengan rapi. Perkembangan ini membuahkan “kultur” baru: pangkat dan kekayaan seorang pejabat VOC diukur dari jumlah budak yang dimilikinya.

Perbudakan khususnya di Batavia lalu menjadi sumber jorjoran. Di hari Minggu, misalnya, pameran kekayaan ini bisa disimak dari panjang pendeknya deretan budak yang mengiringi sang tuan dan nyonya Belanda ke gereja. Tiap budak mempunyai tugas membawa perlengkapan, seperti payung, bantalan kaki, kipas besar, kitab-kitab agama, tempat rokok, bahkan kotak sirih – karena beberapa nyonya Belanda makan sirih – dan benda-behda lain yang terbuat dari emas atau perak ukir-yang mahal. Pakaian dan perhiasan yang dilekatkan di tubuh budak-budak itu – tentu saja sekadar dipinjamkan termasuk dalam rangka pameran itu.

Keperluan akan budak ini semula ditumbuhkan oleh kebutuhan tenaga kerja untuk membuat benteng Batavia. Ketika Coen mengalahkan Pangeran Jayakarta (1619), kawasan pantai ini berpenduduk 350 orang. Cuma 80 di antaranya berstatus budak. Jumlah budak yang diperlukan kemudian tentu jauh lebih besar dari itu – apalagi ketika Kota Batavia berkembang.

VOC memerlukan tenaga untuk penggalian kapal, pengeringan rawa-rawa serta perapian kawasan yang dijadikan pertapakan kota. Penduduk sekitar Batavia tak bisa direkrut: Umumnya menyingkir dan menolak bekerja sama apalagi dijadikan budak. Mulanya Kompeni mendatangkan budak dari Semenanjung India dan pulau-pulau sekitar. Ini bisa disimak di dagh register atau catatan harian klerk-klerk Kompeni yang rajin menuliskan setiap kejadian dan transaksi dagangnya. Tercatat, kapal Goudbloem membawa 250 budak dari daratan Asia Timur. Sampai di Teluk Batavia, jumlah itu menyusut menjadi 114 orang. Kapal d ‘Elisabeth pergi ke Madagaskar untuk mencari pekerjaan tambang buat Silida (Salido, Sumatera Barat). Dari 115 orang budak laki dan perempuan yang dibawa dari sana, yang masih mempunyai nyawa ketika sampai di pantai Sumatera Barat cuma 62 orang.

Ketika VOC kehilangan kekuasaannya di Semenanjung India, impor manusia dari Madagaskar, Surat atau Benggala, otomatis terhenti. Sebagai gantinya VOC menemukan, di Indonesia sendiri ternyata cukup banyak sumber “komoditi kaki dua”. Hampir di setiap pulau di Indonesia waktu itu selalu ada kelas masyarakat yang berasal dari penduduk yang dikalahkan atau orang-orang yang tak bisa membayar utang yang disebut kelas budak. Dari para pemilik budak inilah, lewat calo-calo yang tiba-tiba menjamur, VOC mendapatkan mereka.

Nah, sejak saat itulah perdagangan budak tumbuh di kalangan pribumi. Setiap kapal yang berlabuh di Batavia, selain membawa dagangan tradisional (rempah, kayu cendana, kuda, dan lain-lain), juga sarat dengan komoditi istimewa ini. Kapal berkapasitas 100-200 ton yang dimiliki Kompeni sanggup membawa sekitar 200 orang budak – untuk perjalanan dari Indonesia belahan timur sampai ke Batavia yang makan waktu paling tidak dua minggu.

Dagh-register 8 Desember 1657 mencatat, seorang direktur kantor dagang di Batavia, Karel Harstinck, memborong 80 budak perempuan dan laki-laki asal Pulau Solor, dari sejumlah sekitar 90 orang yang datang dengan kapal dari sana (dituliskan: als mede 80 a 90 stuckx schapen van daer gekomen).

Perhatikan kata stuckx, kata nominal untuk membilang jumlah budak, yang disamakan dengan benda tak bernyawa. Catatan lain menyebutkan bahwa kapal Kabeljauw pada akhir ekspedisinya telah membawa 19 budak yang sehat dan kekar. Tubuh mereka sudah dicap “VOC” (… met leer lomnaeyt met Compagnie merck getjapt). Dagh-register ini hingga kini masih bisa dibaca dan disimpan di Arsip Nasional, Jakarta. Ekspedisi di sepanjang pantai Nieuw Guinea (kini Irian Jaya), telah berhasil merantai sejumlah penduduk asli. Bagi Kompeni, hasil dari pantai Irian Jaya ini termasuk “komoditi langka” dan, tentu saja, mahal. Mengetahui hal ini, pada tahun 1760 penguasa Batavia telah mengeluarkan izin untuk mengekspor dua orang budak Irian.

Pembelinya adalah wakil kaisar Tiongkok untuk dihadiahkan kepada sang kaisar. Dalam surat izin ada disebutkan: . . . untuk dijadikan koleksi abdi dalem Seri Baginda Kaisar, sebagai budak yang ganjil dan aneh bentuknya ….” Budak jadinya juga unsur pelicin persahabatan atau faktor pelancar hubungan dagang. Pernah, di saat pemerintahan Pangeran Mauritz (1621-1625), Belanda ingin memperluas perdagangan ladanya dengan Kerajaan Aceh. Biasanya, tanda pelicin yang diberikan ialah senapan atau meriam. Dan sepasang meriam pun dikirimkan, sebagai hadiah pembuka jalan. Tapi apa lacur, Sultan Aceh (kemungkinan besar Raja Iskandar Muda) menolak hadiah meriam ini. Sultan minta dua orang budak perempuan kulit putih. Permintaan Sultan Aceh ini tak bisa dipenuhi. Rupanya lalu lintas budak hanya berjalan satu arah, budak kulit berwarna untuk tuan kulit putih.

Bukan sebaliknya …. Berapa harga seorang budak di Batavia? Daghregister pada awal abad ke-19 mencatat, seorang budak yang sehat, muda, dan tampan, paling tidak, laku dijual dengan harga 90 real (real dari kata “rijsdaalder”, mata uang Spanyol). De Haan, yang menulis buku berjudul de Priangan memperkirakan, harga sekeluarga budak (pasangan suami-istri yang masih mempunyai anak satu), berkisar 1.220 real. Harga tinggi ini disebabkan adanya harapan bahwa pasangan suami-istri ini akan beranak pinak. Anak-anak mereka, tentu saja, menjadi milik si empunya budak.

Untuk perbandingan situasi ekonomi waktu itu, dalam buku History of Java karangan Raffles, tercatat harga 1 pikul beras, di tahun 1795, cuma 2 real. Harga lada per kati, 12 sen dan kopi 8,5 sen. Maka, bisa dibayangkan betapa kayanya seorang pejabat Kompeni kalau dia memiliki puluhan bahkan ratusan budak.

Source