Dipi76

New member

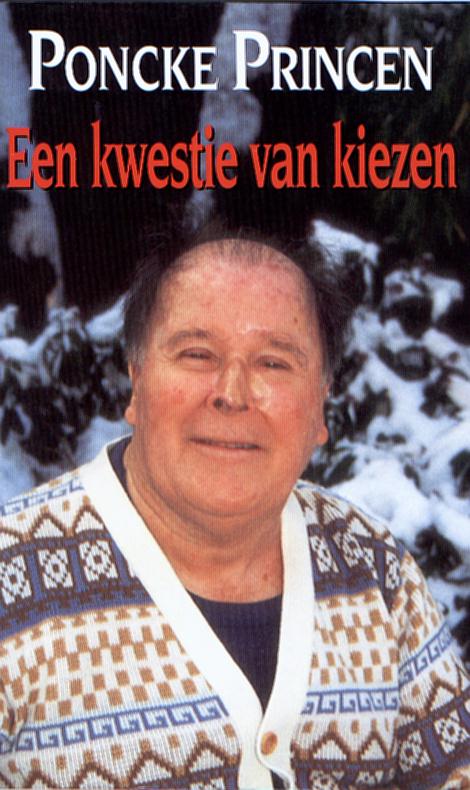

MAMIK tak tahan lagi memendam rahasia. Setiap malam mimpi buruk selalu datang menghampiri. Bayangan orang-orang menjerit kesakitan menjelang ajal membuatnya tak tenang. Sebagai seorang Katolik yang taat, Mamik memutuskan mengakui dosanya kepada pastor di Gereja Purwodadi, Romo Wignyosumarto. Dalam hitungan hari, kabar itu sampai ke telinga Poncke Princen, mantan tentara Belanda yang memilih menjadi warga negara Indonesia dan bergiat sebagai pejuang hak azasi manusia.

Kisahnya berawal pada Februari 1969, ketika Poncke, Cees dan Henk pergi mengunjungi Purwodadi, Jawa Tengah. Ketiganya berhasil menemui Romo Wignyosumarto, pastor gereja Katolik Purwodadi yang menceritakan tentang pembunuhan massal anggota dan simpatisan PKI. Romo Wignyosumarto mendengar informasi itu dari Mamik, seorang anggota Pertahanan Rakyat (Hanra) yang turut dalam pembunuhan 50 orang lebih anggota dan simpatisan PKI.

Kepada Poncke, Romo Wignyo bercerita kalau Mamik mengalami trauma dan merasa berdosa karena turut membunuh 50 orang anggota dan simpatisan PKI. Terdorong rasa bersalah, Mamik memberikan pengakuan dosa. Kemungkinan, atas dasar kemanusiaan, Romo Wignyo ambil resiko melanggar etika membocorkan informasi itu kepada Poncke. Nasib malang menimpa Mamik. Pada 5 Maret 1969, sebulan setelah Poncke jumpa pers, tentara Kodim 0717/Purwodadi menangkap Mamik. Setelah itu tak diketahui lagi bagaimana riwayatnya.

Atas informasi Romo Wignyo, Princen, Cees dan Henk mengunjungi seluruh kamp tahanan yang ada di Grobogan. Di Kuwu, ia menemukan bukti kuat adanya pembunuhan terhadap sekitar 860 orang tahanan di sana. Poncke dan kedua kawannya mengumpulkan kesaksian dari penduduk sekitar yang mengetahui adanya pembunuhan massal terhadap orang-orang PKI. Dalam otobiografinya Poncke mengatakan, “orang-orang yang ditangkap pada aksi pembersihan telah dibunuh dengan cara memukul kepala para korban dengan batangan besi. Ini dilakukan pada malam hari setelah kereta api ke Yogya lewat.”

Tapi mendadak hati Poncke bimbang. Dia harus memilih antara kawan atau rakyat Indonesia yang dicintainya. “Aku berada dalam pilihan sulit. Kalau berita itu sampai dimuat lebih dulu dalam koran Belanda, dan kemudian baru pers internasional, maka kami Komisi Hak-Hak Manusia, bisa dituduh tidak berbuat apa-apa dan tutup mulut karena takut,” kata Poncke dalam otobiografinya, Kemerdekaan Memilih. Komisi Hak-Hak Manusia yang dimaksud Poncke adalah Lembaga Hak-Hak Azasi Manusia, di mana dia duduk sebagai Wakil Ketua II.

Kebimbangan menerpanya karena dia berjanji kepada Cees van Caspel dan Henk Kolb, dua wartawan Belanda sahabatnya itu, untuk mengangkat kasus pembunuhan massal di Purwodadi sebagai berita ekslusif di De Haagsche Courant, koran tempat mereka bekerja. Namun sebelum berita turun di Belanda, Poncke putar haluan, memutuskan untuk membuka skandal terbesar di awal berdirinya rezim Orde Baru itu di hadapan wartawan nasional di Jakarta.

Pilihan untuk membuka insiden itu bukannya tanpa resiko. Dia sadar betul siapa yang dihadapinya. Tapi bagi pria yang bernama asli Johannes Cornelius Princen itu, pilihan hidup beresiko sudah dia tempuh sejak muda: memutuskan disersi dari dinas ketentaraan Belanda untuk bergabung dengan gerilyawan republikein; mendirikan Liga Demokrasi oposan Presiden Sukarno dan dipenjara karena aksinya itu. Maka ketika keluar dari penjara Orde Lama, dia kembali berdiri tegak menghadapi tiran baru sedang garang-garangnya menindas siapa pun yang menghalangi mereka.

Poncke nekat membeberkan temuannya di Purwodadi ke hadapan para wartawan di Jakarta pada Selasa, 26 Februari 1969. Gayung bersambut. Keesokan harinya, Rabu, 27 Februari 1969, Harian KAMI yang dikelola oleh Nono Anwar Makarim cum suis menurunkan berita pembunuhan itu di bawah judul: “Purwodadi Dalam Ketakutan”. Dalam keterangan persnya Poncke mengungkapkan bahwa Dandim 0717/ Purwodadi Letkol. Tedjo Suwarno berperan penting dalam peristiwa tersebut. Pernyataan Tedjo Suwarno,“lebih baik kalian (masyarakat) membersihkan (komunis) sendiri daripada saya yang membersihkannya,” diperkirakan menjadi pendorong utama terjadinya kekerasan di Purwodadi.

Kodim Purwodadi sendiri, atas perintah Kodam Diponegoro, menjalankan operasi penumpasan PKI melalui Operasi Kikis I (periode 4 Juli – Desember 1967) dan Kikis II (peiode 27 Juni – 7 Juli 1968). Dalam dua gelombang operasi itu, ribuan orang ditangkap dan disekap di beberapa kamp penahanan yang tersebar di wilayah kabupaten Grobogan.

Selang beberapa hari setelah tersiarnya kabar pembunuhan massal di Purwodadi, banyak petinggi Angkatan Darat waktu itu, seperti Panglima AD Jend. M. Panggaben dan Pangdam Diponegoro Mayjen. Surono berlomba-lomba menyatakan bantahannya. Bahkan Poncke dituduh sebagai agen komunis. Menghadapi tuduhan itu Poncke balas menyerang mengatakan bahwa tuduhan itu tak berdasar karena pada masa Sukarno, di saat PKI ada di atas angin, dia justru menjadi lawannya. “Saya bukan seorang sentimentalis naif,” begitu kata Poncke.

Cees dan Henk yang gagal membuat berita Purwodadi ekslusif akhirnya tetap mengangkat kasus itu di De Haagsche Courant. Hasil reportase Cees dan Henk ternyata membawa dampak yang cukup besar. Berita itu menyulut reaksi dan gelombang protes dari masyarakat internasional, khususnya di Belanda terhadap rezim Orde Baru.

Surat kabar Belanda Trouw edisi 19 April 1969 menyiarkan “surat terbuka” dari Comite Indonesie (Komite Indonesia) yang keberatan dengan niat jalinan kerjasama Belanda-Indonesia karena dengan demikian melegalkan pembunuhan massal yang telah dilakukan Indonesia. Di lain pihak pemimpin kelompok Indonesianis terkemuka, Dr. J.M. Pluvier menyatakan bahwa pemerintah Soeharto bertanggung jawab atas penangkapan terhadap orang-orang kiri dan diskriminasi terhadap golongan Cina.

Bola salju yang menggelinding sejak peristiwa pembunuhan massal di Purwodadi terungkap semakin membesar. Dalam rangka lustrum Universitas Katolik Nijmegen, pada tanggal 17 April 1969 diselenggarakan sebuah ceramah dengan mengundang Menteri Keuangan RI, Drs. Frans Seda sebagai penceramah. Begitu Frans Seda naik ke pangung untuk mulai berceramah, Y. van Herte seorang mahasiswa menyela dan bertanya perihal peristiwa pembunuhan massal anggota PKI selama bulan Oktober 1965. Frans menyanggupi untuk menjawab pertanyaan itu setelah ia diberi kesempatan untuk memberikan ceramah terlebih dahulu. Ternyata mereka menolak dan meminta pertanggungjawaban Frans atas pembunuhan massal di Indonesia. Akibatnya suasana menjadi kacau, bahkan Frans Seda diteriaki sebagai Moordenaar dan lafaard..!. Akhirnya ceramah dibatalkan dan Frans Seda keluar meninggalkan Aula Universitas lewat pintu belakang.

Prof. Dr. W.F. Wertheim, seorang Indonesianis yang juga menjadi salah satu anggota komite Indonesia, dalam sebuah wawancara dengan Majalah Vrije Nederland juga menyatakan ketidaksetujuannya atas bantuan finansial pemerintah Belanda bagi pemerintah Soeharto. Dalam wawancara lain dengan sebuah stasiun TV di Belanda, Wertheim kembali menegaskan, “tidak ada kerjasama” dengan rezim yang membiarkan pembunuhan massal terhadap 80.000 hingga 100.000 orang tahanan politik. Pemerintah Orde Baru yang dibuat berang oleh pernyataan Wertheim, kemudian melarangnya mengunjungi Indonesia.

Posisi pemerintah Orde Baru semakin terpojok dengan terungkapnya kasus pembunuhan massal di Grobogan. Kasus Purwodadi yang dibongkar oleh Poncke telah menorehkan aib bagi Orde Baru di awal kekuasaannya. Tidak tanggapnya rezim Soeharto terhadap kasus Grobogan menimbulkan reaksi keras di luar negeri. Prof. Dr. Ernest Utrecht, dalam sebuah diskusi di Universitas Nijmegen, Belanda, mengatakan bahwa “Repelita is onzin” (Repelita adalah omong kosong). Ia mengatakan bahwa bantuan kepada Indonesia adalah sama dengan imperialisme ekonomi yang membawa Indonesia memasuki Kapitalisme Barat. Kejatuhan Soekarno membawa angin segar bagi masuknya pemodal asing, karena Soeharto yang baru saja memegang kendali pemerintahan selama dua tahun telah mengambil serangkaian langkah-langkah untuk merealisasikan program perbaikan ekonomi dan memulihkan stabilitas politik dalam satu paket, dan stabilitas politik dijadikan prasyarat bagi landasan pembangunan ekonomi.

Bukan hanya pers Belanda, pers Thailand juga mengangkat kasus pembunuhan massal di Purwodadi sebagai berita, sehingga perhatian khalayak diarahkan ke Indonesia. Akibatnya Kedutaan Besar RI di Bangkok menjadi sasaran hujatan dan kritik pedas dari berbagai kalangan, baik dari pemerintah maupun organisasi sosial lainnya di Bangkok. Kasus Purwodadi nampaknya berdampak lebih jauh daripada yang diperkirakan. Soeharto yang merasa terganggu oleh peristiwa itu, akhirnya membatalkan kunjungannya ke sejumlah negara Eropa yang sejatinya akan dilakukan pada medio April 1969. Ia memutuskan baru akan mengunjungi Eropa termasuk Belanda tahun 1970.

Berbeda dengan publik di Belanda, reaksi pers Amerika terhadap pembunuhan massal terbesar sesudah Perang Dunia ke II itu dingin-dingin saja. Bahkan semenjak awal tersiar kabar penghancuran PKI di Indonesia, Majalah Time edisi 5 Juli 1966 menuliskan hal itu sebagai “berita terbaik bagi dunia Barat selama bertahun-tahun di Asia”.

Credit to Bonnie Triyana - Majalah Historia

-dipi-